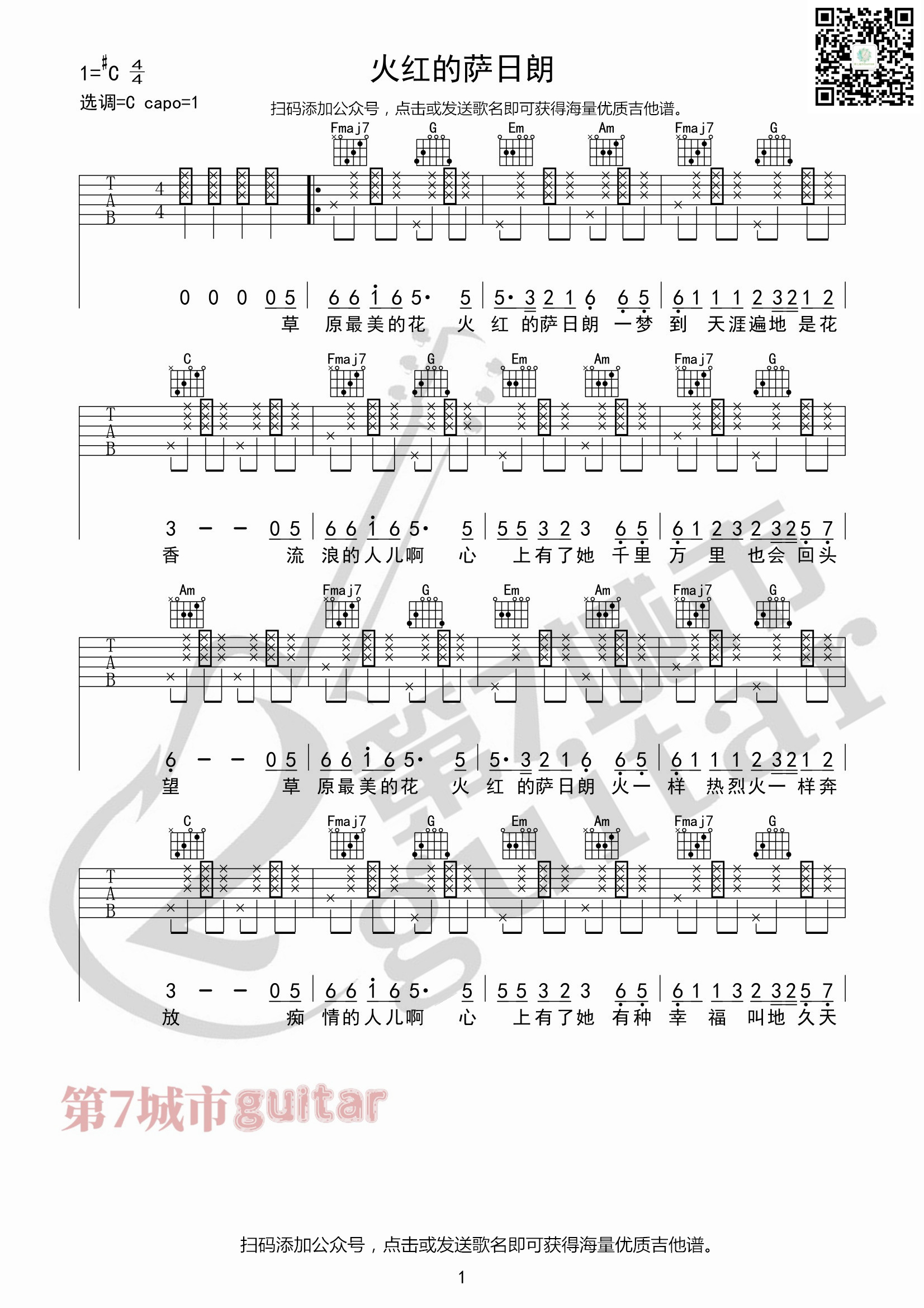

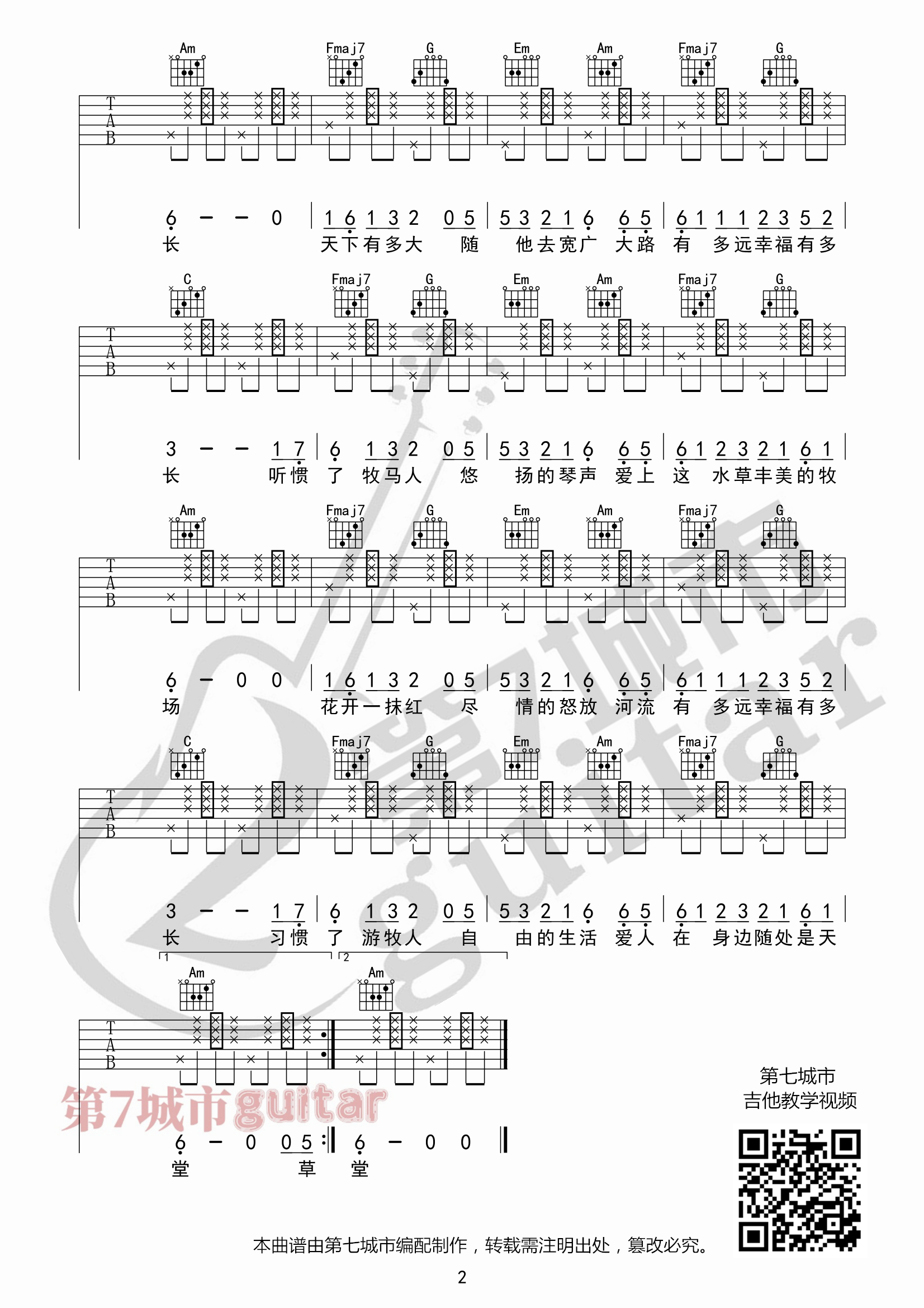

《火红的萨日朗吉他谱》C调_要不要买菜_第七城市编配_好听到爆炸

《火红的萨日朗》以草原上盛开的萨日朗花为意象,通过热烈奔放的歌词语言,勾勒出蒙古族文化中生命力的图腾。萨日朗在蒙语中意为山丹花,其火焰般的红成为贯穿全篇的核心隐喻,既象征游牧民族对自然的原始崇拜,也暗合当代人内心深处未被驯化的野性渴望。歌词中反复出现的"踏着彩虹去流浪""马背上的月亮"等意象,构建出草原文明特有的时空观——将地理上的迁徙升华为精神自由的诗意表达。马头琴与套马杆的细节描写,巧妙地将物质文化遗产转化为情感符号,形成游牧文化与现代审美的通感。副歌部分对"火"与"红"的强调,超越了具象的视觉描绘,成为民族集体记忆的浓缩,其中既包含祖先篝火旁传唱的史诗基因,也寄托着工业化时代对纯粹生命状态的向往。整首作品通过植物、动物、自然现象的三重奏鸣,完成对草原精神的全息描摹,其韵律节奏暗合马蹄的律动,使听觉文本具有了穿越屏幕的触感张力,最终实现从地域民歌到大众文化符号的跨越。