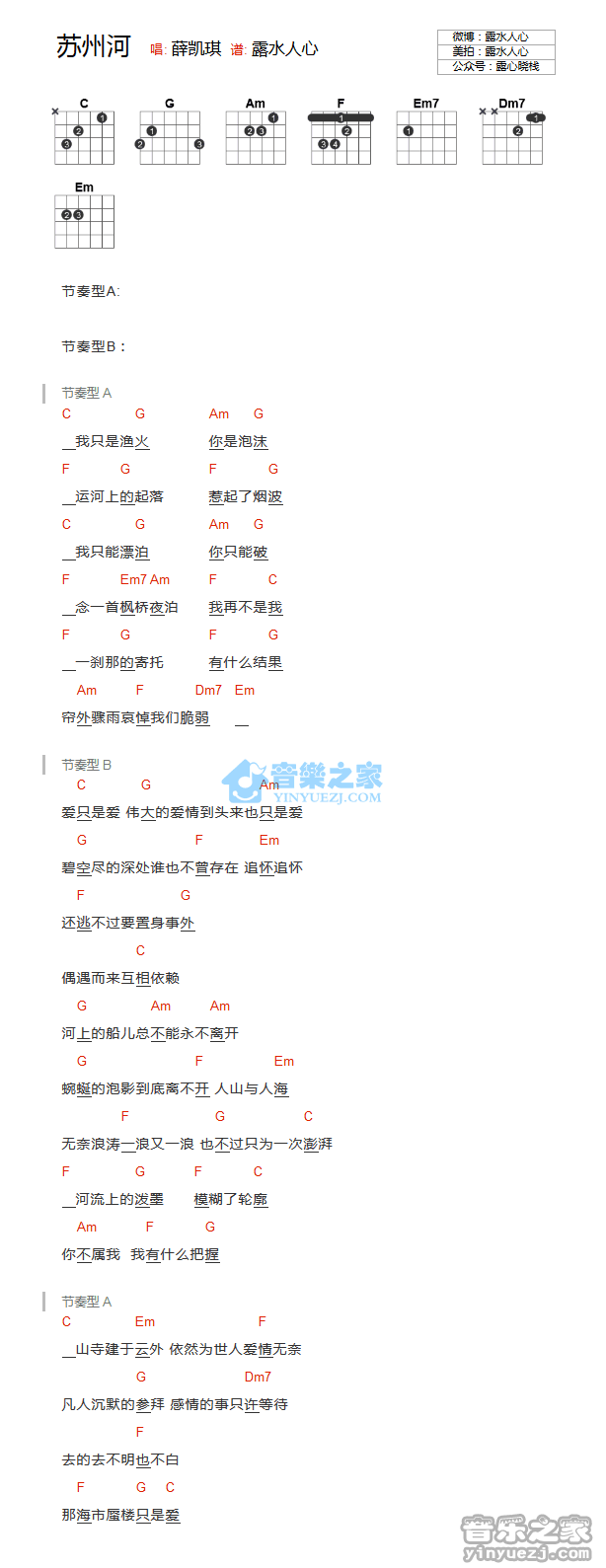

《苏州河吉他谱》C调_薛凯琪_音乐之家编配_这版本绝了

《苏州河》以流淌的河水为意象载体,构建出时空交错的叙事脉络。蜿蜒的水道既是具象的地理坐标,更成为记忆与情感的隐喻性容器,波光中倒映着城市变迁与个体命运的叠影。歌词中"锈蚀的桥墩"与"新漆的栏杆"形成时空对位,暗喻工业化进程中传统与现代的撕扯,水泥森林里消逝的摇橹声成为集体乡愁的注脚。河面漂过的碎瓷片、油渍与梧桐叶,构成流动的蒙太奇,物质碎片承载着不同世代的生活印记。副歌部分反复出现的"沉底的光"具有多重解读空间,既是物理光线在水中的折射现象,也暗示被时代浪潮淹没的微小个体,那些未能浮出水面的梦想与承诺。河道转折处突然插入的汽笛声,打破抒情节奏带来现实维度,提醒着河流始终处于航运要道的实用身份。这种诗意与功用的矛盾张力,恰好对应着城市发展中的文化身份焦虑。歌词结尾处未完成的问句"明天是否还有摆渡人",将河流的永恒流动与人文传承的不确定性并置,留下开放式的思考。整首作品通过微观具象与宏观象征的有机结合,完成对城市记忆载体的一次液态书写。