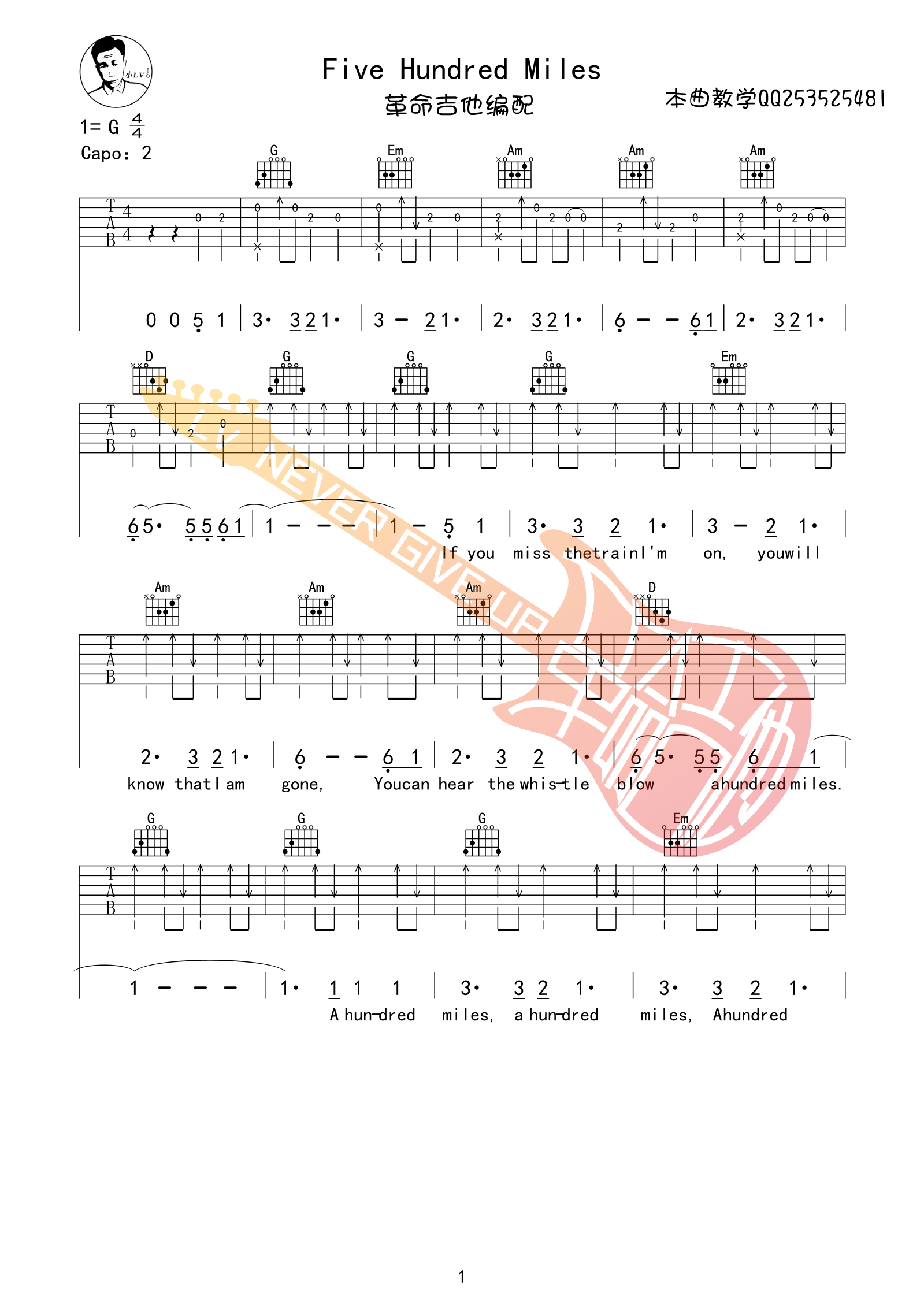

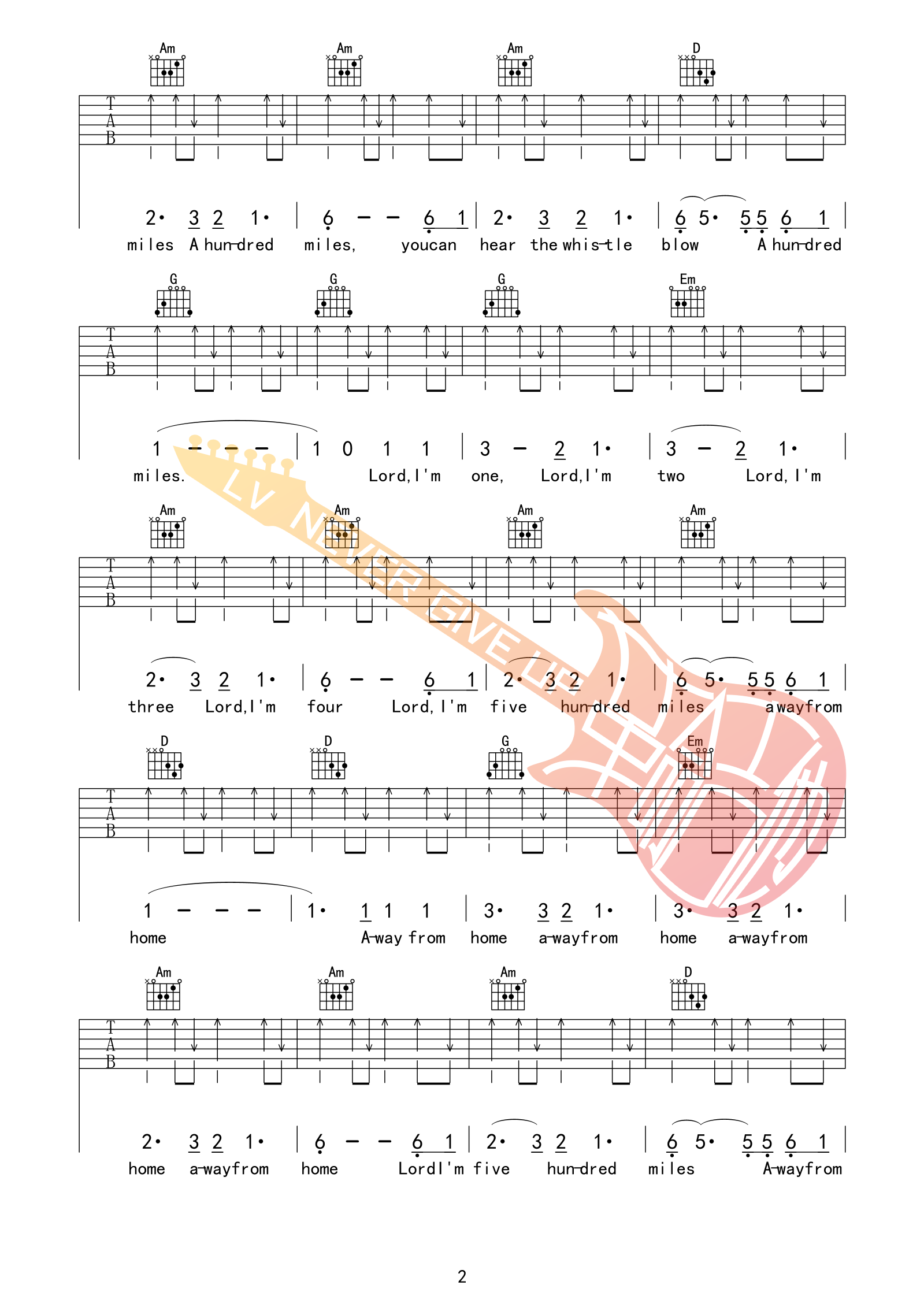

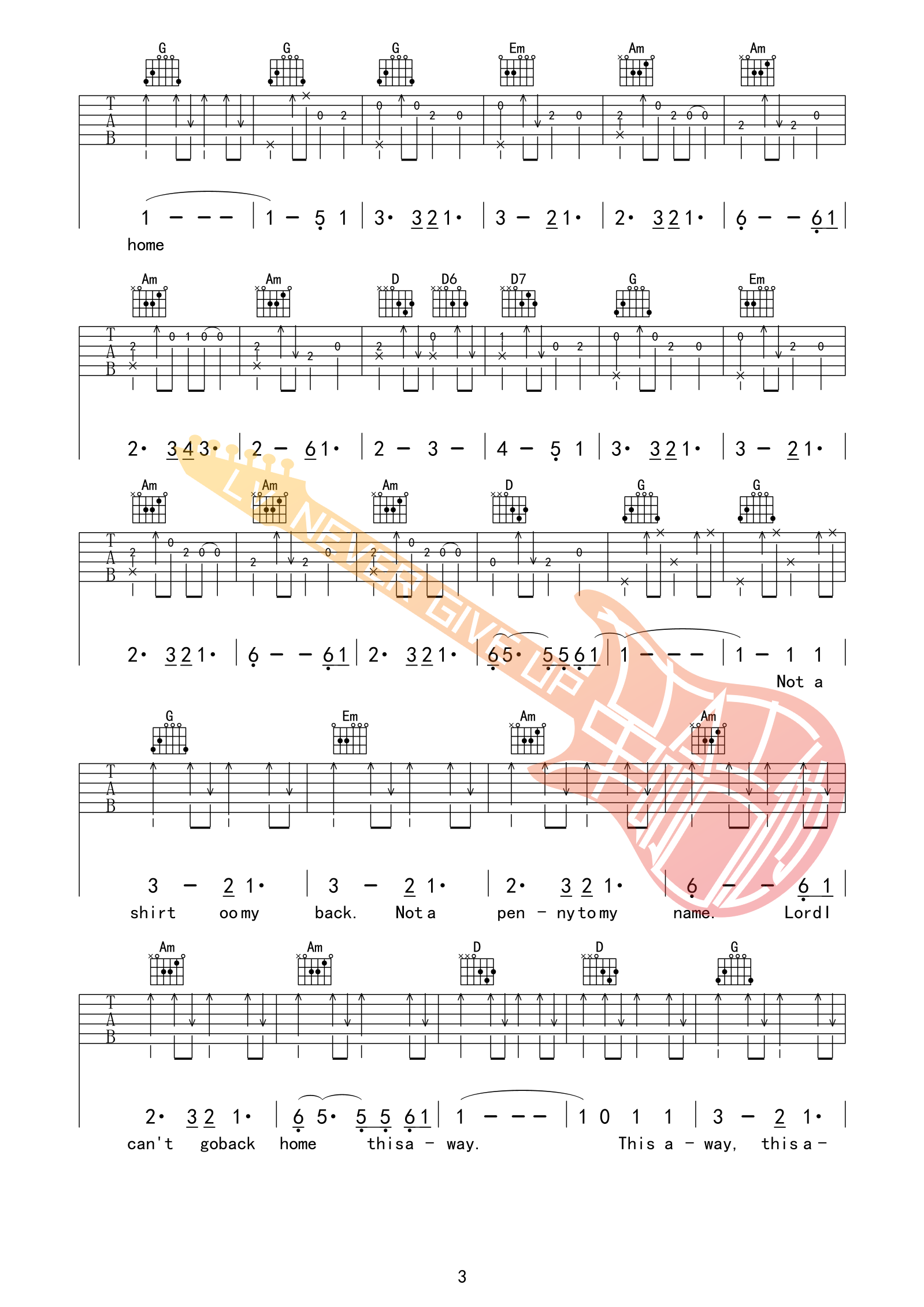

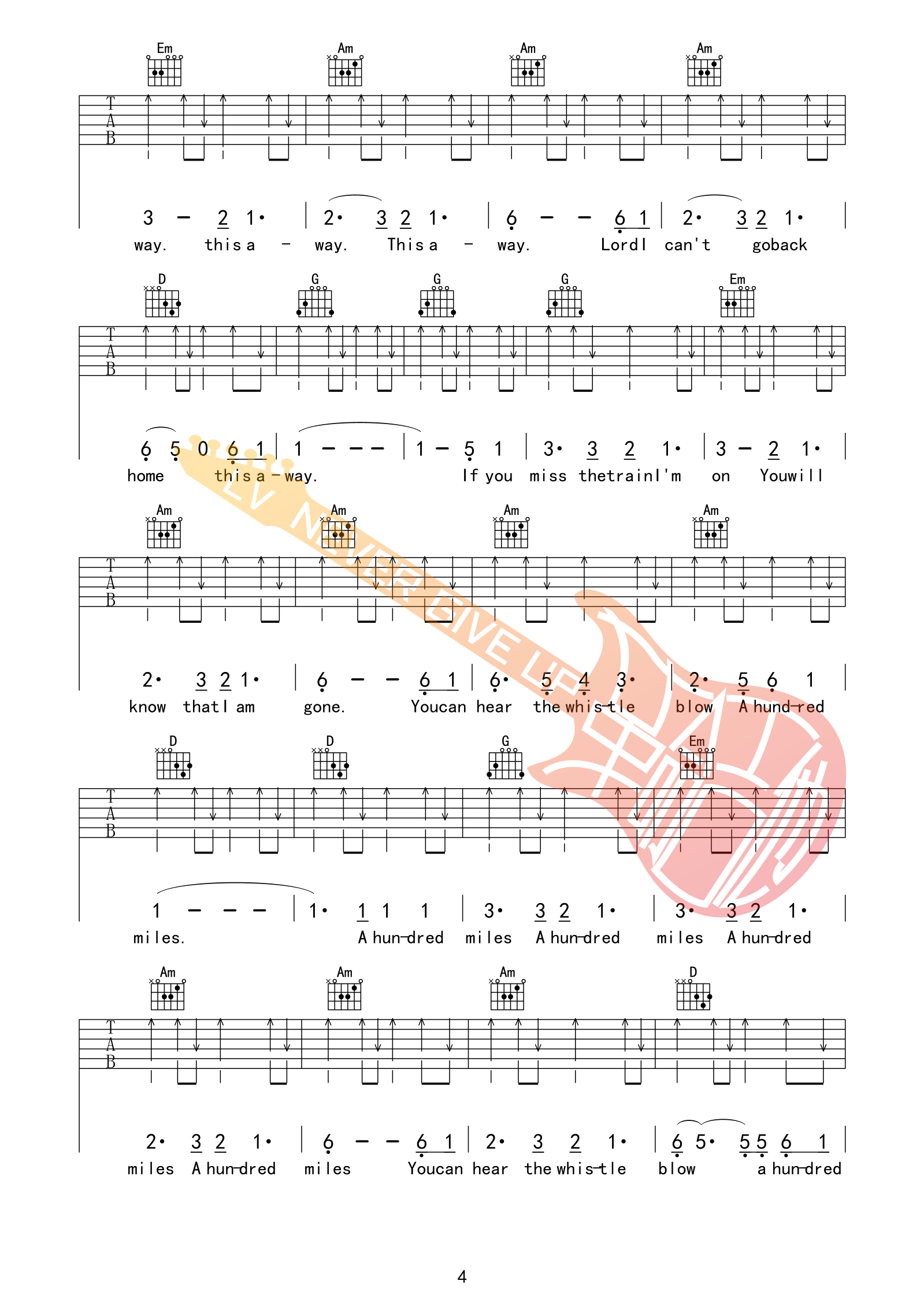

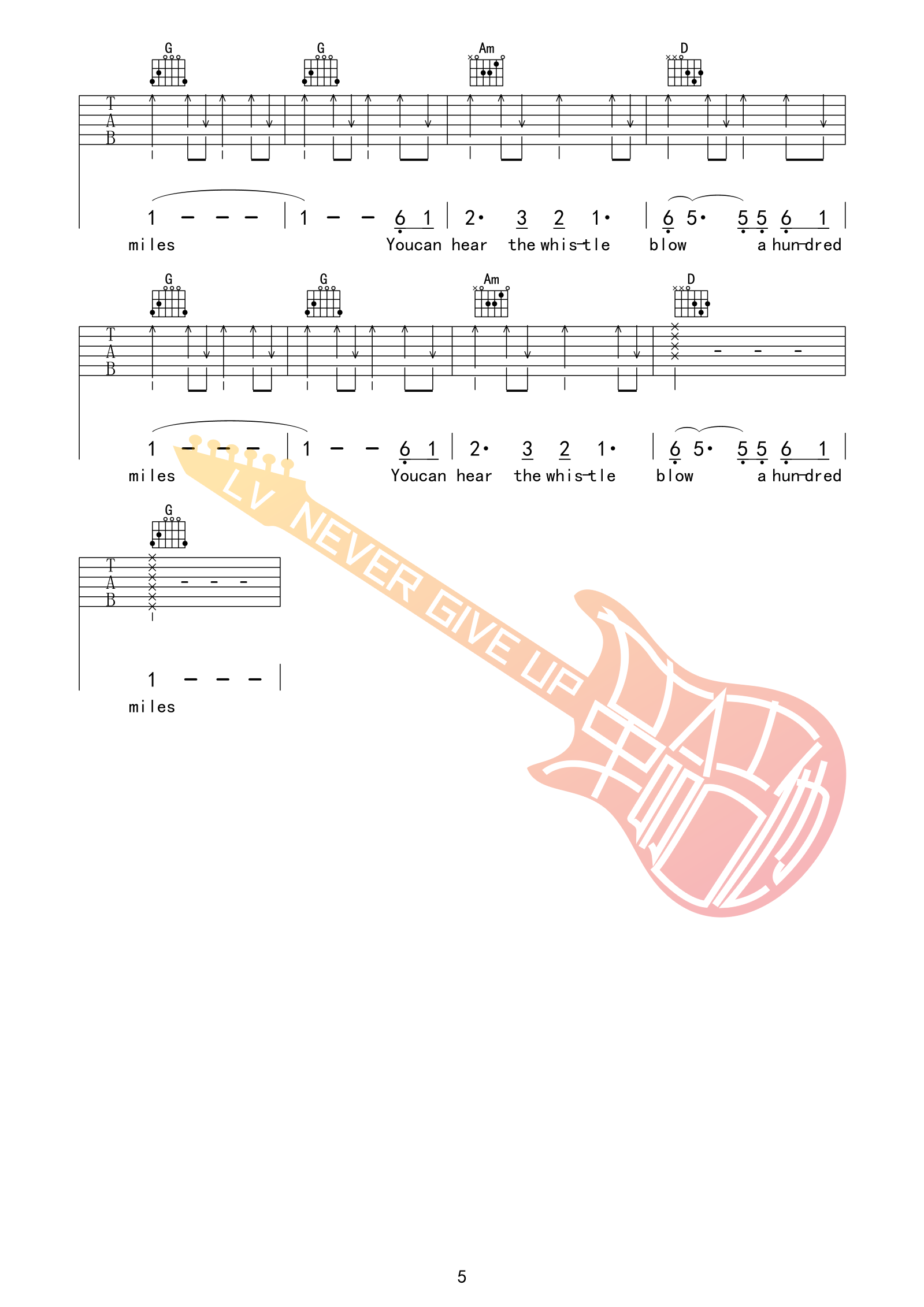

《Five hundred miles吉他谱》G调_醉乡民谣_革命吉他编配_超好听版本

《Five hundred miles》以朴实无华的歌词勾勒出漂泊者永恒的乡愁困境,字里行间浸透着工业化时代下小人物的生存隐喻。重复出现的里程数字形成时空的层叠回响,火车轮毂的节奏化作计量离乡距离的残酷标尺,当“一百里”“两百里”最终累积成“五百里”的咏叹,物理距离已异化为精神家园失落的象征符号。破旧衣衫与身无分文的细节白描,撕开了流浪者尊严的裂口,而“不能归去”的反复宣告,既是经济困境的现实折射,更是现代人精神漂泊的永恒谶语。歌词中缺席的具体地名使这种离愁获得普世性,生锈的铁轨延伸成所有异乡人共同的命运轨迹。副歌部分若隐若现的汽笛声,在记忆深处化作母亲呼唤的变调,货币单位“dollar”的冰冷计算与乡愁的不可量化形成尖锐对抗。这种距离焦虑实质是农业文明与工业文明撕裂的伤口,当游子被机械时代的运输工具带离血脉之地,每一个里程标记都成为刻在灵魂上的乡愁年轮。民谣旋律包裹的不仅是个人际遇,更是整个时代无名者的集体叙事,五百里的空间阻隔最终演变为存在主义意义上的永恒流浪。